この日(11月10日)は福田中央交流センターにて学校保健委員会を開催しました。栄養教諭から、大原給食センターでの取組や本校の食育の取組などを紹介しつつ、「今日の食事が自分の未来につながっている」と食べることはどれほど大切なことかをお話しました。

学校給食においては、一日3食のうち3分の1を摂取できるように、栄養素のバランスを考えて作っていること、ただし家庭で不足しがちなカルシウムは2分の1、鉄分・ビタミン・食物繊維は40%を目指しているという話がありました。

本校の子どもは野菜嫌いな子が多い印象だが・・と前置きしたうえで、エネルギー不足の影響は骨の健康、月経機能、心理的な面など全身に及ぶとし、子どもの頃の野菜嫌いは将来の食生活にまで影響を及ぼす可能性がありますとお話しました。野菜は1回の食事で両手1杯分、1日で約350gを目指すと良いそうです。

本校の子どもは野菜嫌いな子が多い印象だが・・と前置きしたうえで、エネルギー不足の影響は骨の健康、月経機能、心理的な面など全身に及ぶとし、子どもの頃の野菜嫌いは将来の食生活にまで影響を及ぼす可能性がありますとお話しました。野菜は1回の食事で両手1杯分、1日で約350gを目指すと良いそうです。

さらに、朝ご飯を食べる人は食べない人に比べ、「自分のことが好き」「仕事のやりがいを感じる」「普段の生活の充実度」などが高いことも紹介し、規則正しくバランスの取れた食事をすることが大切であると力説しました。

参加者からも、「野菜の切り方をおしゃれにして子どもが興味を持つようにしている」「少し濃い味付けにして食べやすくしている」「給食のことを家庭で話している」など、各家庭で食への関心を高める取組が紹介されました。

11月28日(月)は、「第2回 チャレンジ弁当の日」になっています。今回のほけんの日(10月12日)での朝の放送は、栄養教諭からお弁当作りのめあてやポイントなどについてお話がありました。

お弁当の日は、2001年、香川県の小学校の校長先生が始めたことを契機に、日本全国約2000校で行われています。もちろん、はまぼう学府の他の小・中学校でも実践されています。

自分で料理ができるとこんないいことがあります。自分で味付けをするので、好きな味にできるし、健康のために、塩を取りすぎないように調整することもできます。たくさん運動する人は、筋肉をつけたい!とか、自分の目的にあった料理を作ることもできるかもしれません。自分で材料を用意して、作るので安心で安全です。家族の健康を守ることもできるのです。

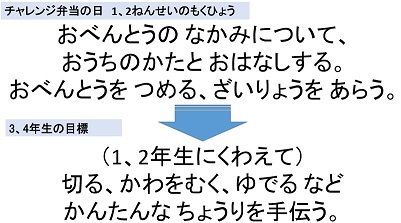

つぎに、各学年のおおよそのめあてを次のように考えています。

1年生、2年生はお弁当に何を入れるかおうちの方とお話するのが目標です。『なんでもいいー!』ではなくて、『これをいれたい!!』というのを考えてみましょう。それから、お弁当箱に詰めたり、材料を洗ったりお手伝いから始めてみましょう。

3年生、4年生の目標です。レベルアップしたみなさんは、材料を切ったり、皮をむいたり、茹でたり料理を作るお手伝いを積極的にしてみましょう。そうすると、料理を作るために必要な準備が分かってきます。

5年生、6年生は、『家庭科』で調理の学習をするだけでなく、お家でもできることを生かしていきましょう。焼く、煮るなどもおかずによっては必要な調理です。チャレンジしてみてもいいですね。そして…卒業して中学生になったら、『自分でお弁当をつくる』ようになります。

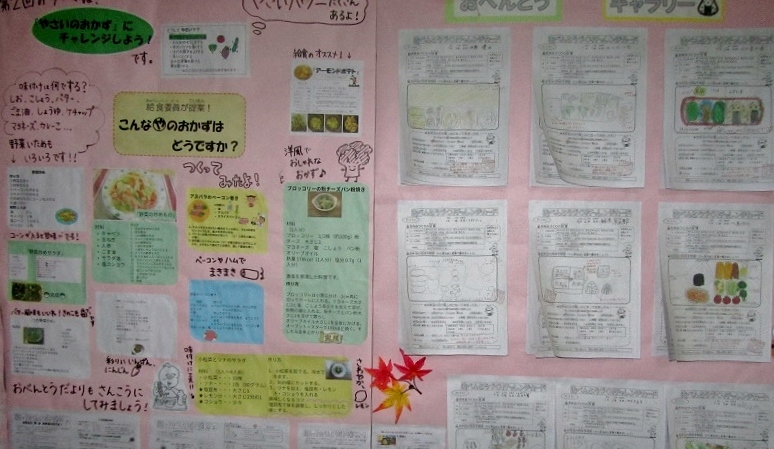

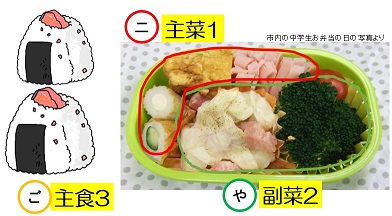

第2回チャレンジ弁当の日のテーマは、「野菜のおかずにチャレンジしよう」です。ここで、お弁当作りのポイントとして、主菜・副菜・主食の割合を1:2:3にすると良いそうです。子どもたちは、イメージを膨らませながら、じっくりと放送に聞き入っていました。

この日(6月14日)の「ほけんの日」の放送は、栄養教諭による「食育ってなんだろう?!」というテーマでのお話がありました。

本題に入る前に自己紹介を兼ねて「栄養教諭」の仕事について簡単な説明をしました。主に給食を安全に作るように食材注文や調理員への指示を行っていることに加え、子どもたちに食事や栄養など「食」について教えることも行っているとのことです。

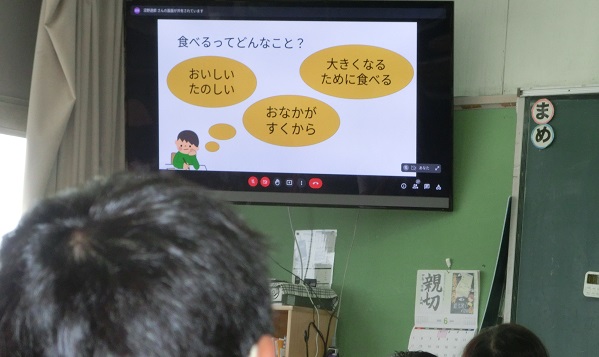

さて、今日の本題「食べるとは・・」というお話です。心身の健康、食品を選択する能力、感謝の心など食事の重要性について例示したうえで、「食事は毎日すること、そして一生を豊かにしていくこと、だからこそ、皆さんには自分自身をよくする食事をしてほしい」との話がありました。

次に食に関する3つの目標についても説明がありました。この目標は、学府教育目標「互いを認め 未来をともに創る子」にも合っていることを前置きしながら、①食事の大切さを知り、食べ物を選ぶ力を身につけよう ②食べ物や料理に興味を持とう。感謝の気持ちを持って食べよう ③いろいろな地域の食事について知ったり、心と身体を健康にする食事をしよう の3つであることを説明しました。

栄養教諭が各学級に入って、給食の時間に給食指導を行っています。この日(6月3日)は、「噛むとどんな良いことがあるのかな?」ということをテーマに4年1組で指導を行いました。子どもたちは、給食を食べながら栄養教諭の話に耳を傾けました。

栄養教諭から、8項目にわたって、噛むと良いことを紹介していきました。ひ(肥満予防)・み(味覚の発達)・こ(言葉の発音)・の(脳の発達)・は(歯の病気予防)・が(唾液をだすことでがん予防に)・い(胃腸快調)・ぜ(全力投球できる)の8項目です。

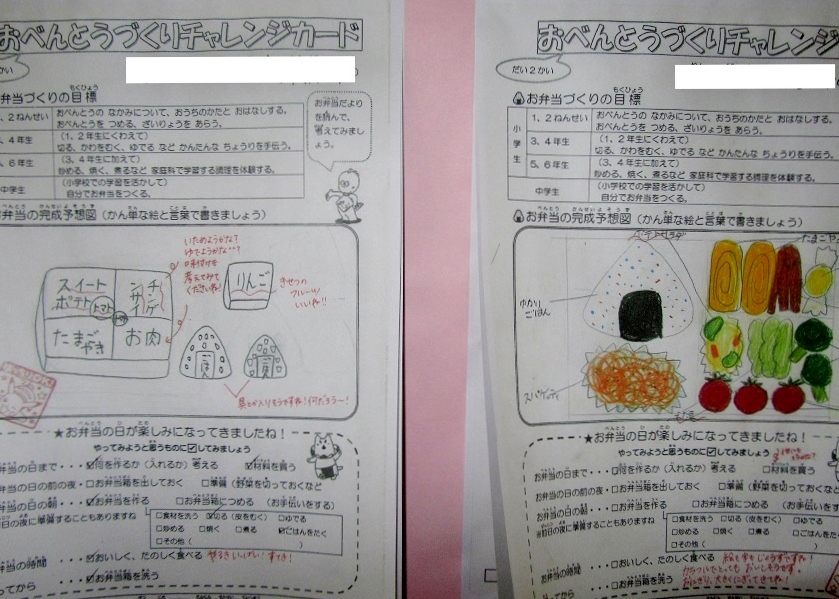

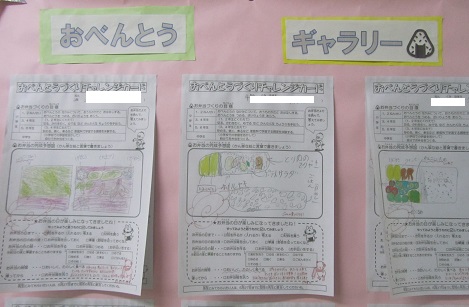

6月6日(月)のチェレンジ弁当への意欲付けの一環として「おべんとうチャレンジカード」を子どもたちに配布しています。これは、自分で考えたお弁当の絵を描き、何を入れようかと考えるものです。

すでに、75枚ほどの提出がされているとのことで、北校舎1階配膳室近くの給食掲示コーナーに掲示しています。食べることや料理といったことに関心を高める一助になるといいなと考えています。