4月20日に避難経路と避難場所を確認するための訓練、6月15日には不審者想定訓練を実施してきました。この日(9月16日)の昼休みは今年度3回目の避難訓練になります。予告ありということでしたが、昼休みの地震発生という想定で実施しましたので、子どもたちは教室にいるとは限らない状態の中での訓練となりました。

本校は、地震発生から津波が到達する可能性は低く、また津波が到達するまで20分~30分程度かかるという専門家の意見もいただいているため、地震発生直後は運動場に避難するようにしています。運動場で遊ぶ子どもたちはその場でうずくまる、他の子どもたちも速やかに運動場の中央に集まるようにします。教室にいる子は、整列して運動場まで移動します。

子どもたちは、握力・上体起こし・長座体前屈・反復横跳び・立ち幅跳び・50m走・ソフトボール投げ・20mシャトルラン の計8種目に挑戦します。

この日(9月14日)の3・4校時には、4年生が学年全体で、反復横跳び・立ち幅跳び・50m走・ソフトボール投げの4種目を行っていました。

写真でご覧いただくと、子どもたちの真剣な思いがよく分かります。「どうだった?」と聞くと、中には「あんまりいい記録は出なかった」と少々がっかりした表情で教えてくれる子もいました。がっかりするということは、実施前にきちんと目標を立てていたのでしょうし、その目標を目指して精一杯努力したという証です。どの子にも「よく頑張った」と心から言ってあげたいです。

この日(9月12日)の「ほけんの日」は、レジリエンスと生活習慣についてのお話でした。「レジりん」というキャラクターによる紙芝居風のお話でした。

まず、レジリエンスについての説明です。レジりんは、「毎日生活していると困ったこと、どうしたらいいか分からなくなることはたくさんあるよね。そんなときに大事なのがレジリエンス。レジリエンスは一回落ち込んでもそこから立ち直る力のことだよ。」と説明しました。

次に、ダメダメな生活を送っていたことに気づいたレジりんは、22時には寝るようにしました。また、お菓子は食べ過ぎずに、バランスのよい食事を摂るようにしました。すると、遅刻はしなくなりました。・・と、規則正しい生活習慣の大切さについて気付くというお話です。

最後にファミリーチャレンジweekについてのお話もありました。今年のファミリーチャレンジウイークのテーマは、「家族の元気度を上げよう」です。生活習慣を改善して、レジリエンスの力を高めるために、「家族の元気度」について家族みんなで話し合おうというものです。「家族の元気度」について当てはまる数字に○をつけた後、「家族の元気度」をあげるために何をがんばるかを家族で相談していただきます。

最後にファミリーチャレンジweekについてのお話もありました。今年のファミリーチャレンジウイークのテーマは、「家族の元気度を上げよう」です。生活習慣を改善して、レジリエンスの力を高めるために、「家族の元気度」について家族みんなで話し合おうというものです。「家族の元気度」について当てはまる数字に○をつけた後、「家族の元気度」をあげるために何をがんばるかを家族で相談していただきます。

まだまだ暑い日は続きますが、少しずつ秋の気配も感じられるようになってきました。体育委員会では、全校の子どもたちに、運動場に出てスポーツに親しめるような機会をつくりたいと考えイベントを企画しました。名付けて「みんなで遊ぼう スーパーサーキット」です。この日(9月9日)の昼休みは2年生と4年生を対象に実施しました。

まず、ハードルを跳びます。体育委員会からは「足を上げて、ハードルに引っかからないように進んでください」と説明がありました。

ハードルを抜けた後はドリブルです。バスケットボールとサッカーボールの2つのボールが置かれているので、どちらかを選んでコーンを交わしながらドリブルをします。

最後はケンケンパです。予め用意されたわっかに足を入れて跳ぶようにします。

体育委員会の子どもたちは、ゲーム説明はもとより、用具の準備や片付け、参加者がドリブルしたボールをもとに戻すこと、参加者に優しく声を掛けることなど、本当に一人ひとりが心を配りながらより良いイベントになるように努力していました。

次回は、13日(火)に1年生と6年生を対象に、15日(木)に3年生と5年生を対象に実施する予定です。

本校では、全職員を「学びづくり部」「心づくり部」「体づくり部」という3つの指導部に分けて、学校運営を考えています(詳細はグランドデザイン参照)。その中の一つである「学びづくり部」では、2学期がスタートして約2週間が経過したこの時期に、もう一度学習に向かう姿勢などについて全校児童にお話しする必要があると考えました。

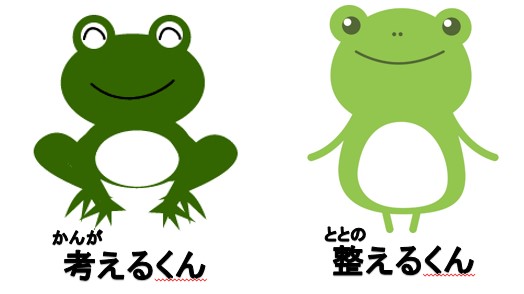

そこで、担当教師がこの日(9月8日)の朝の放送で「考えるくん」と「整えるくん」のお話をしました。考えるために大切な姿勢として次の3つのことを紹介しました。

1 考えを聞く

目と耳と心を使って先生の話や友達の考えをよく聞くと「そうか」と納得したり、「ここはどうなのかな」と新たな疑問が生まれたりします。

2 考えを伝える

教室の一番遠くにいる友達に届くように勇気をだして話してみましょう。「そうだね」とうなずきながら聞いてくれる子や「これはどう?」と聞き返してくれる子がいて、あなたの考えが学級のみんなに広がっていきます。

3 みんなで考え、深める

みんなの考えをつないでいくと、一人では分からなかった答えや新しい発見が見つかり考えが深まっていきます。

次に、学習に取り組む際に必要なこととして「用具を整える」「まわりを整える」「心を整える」という3つの整えることについても話しました。

1 用具を整える

授業が終わったら次の学習の準備をしてから休み時間にしましょう。筆箱の中が整えっているかも確認してみましょう。鉛筆5本くらい、しっかり削ってありますか。さらに学習に必要のないものは持ってこないようにします。

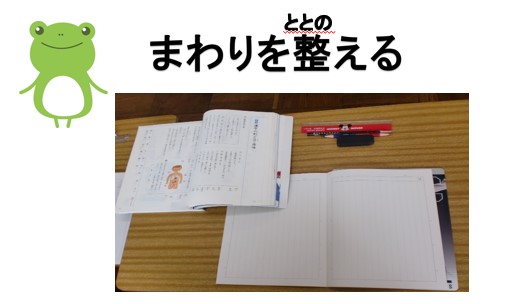

2 まわりを整える

すっきりと整った机の上にしましょう。筆箱は机の中にしまいます。

3 心を整える

心が授業に向かうように挨拶をきちんとします。心が整うと、書く姿勢や聞く姿勢、話す姿勢も整い、学習にますます集中できます。

1学期にも同様のお話をしていますが、子どもたちの表情からは、今日のお話を聴いて、気持ちを新たに学習に取り組もうとする意欲のようなものも感じられました。

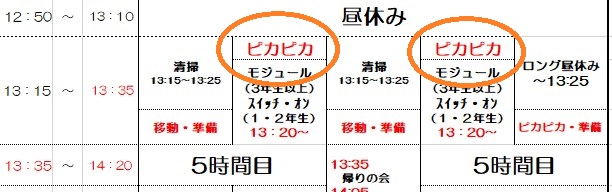

2学期以降、日課表を変更し、火曜日と木曜日の5校時(60分授業)開始前の5分間を「ピカピカタイム」としました(詳細については

こちらをご覧ください)。

職員、保護者の双方から、子どもたちの環境美化への意識に関して課題があるという意見があがったこともあり、たった5分間ではありますが、自分の周りのゴミを拾ったり荷物の整理整とんなどを行ったりする時間としました。

いよいよ今日からピカピカタイムが始まりました。自分で見つけて掃除をするということが本来の目的ですので、自ら掃除道具をもってどんどん動いている子どもがいる一方、何をやっていいのか分からず、立ち尽くすだけの子どももいました。

自分の机の下に落ちているゴミに気が付くこと、気が付いたら拾うこと、さらに教室の環境の乱れに気が付き自ら直そうとすること…こういうことを意識できる子どもに育てたいという思いからこの「ピカピカ」タイムは生まれました。たかが5分間ですが、されど5分間です。自ら気が付き動ける子どもが一人でも増えることを願っています。

この日(8月26日)の始業式も、1学期終業式同様、感染症予防の観点から、リモートで放送室と各教室をつないで実施しました。会の冒頭、各学年代表児童が2学期に頑張りたいことを話しました。どの子も希望と意欲に満ちた素晴らしい発表をしてくれました。ここでは、話の概要のみ紹介することにします。

<1年>

2学期に頑張りたいことは2つある。良い姿勢で授業を行うことと、友だちと仲良く楽しく過ごすこと。ふわふわ言葉を使うようにしたい。

<2年>

算数の勉強でカードなどを使って九九をしっかり覚えたい。漢字を丁寧に書くようにしたい。生活科のおもちゃ作りも楽しみにしている。

<3年>

これまでも話をしている人の方を向いて聞くことを心掛けてきたので今後も続けていく。さらに、恥ずかしがらずに大きな声であいさつをしていくことや、自分から声を掛けて友達をたくさん作ることにも取り組んでいきたい。

<4年>

1学期も相手の目を見て聴くように心がけてきたので、今後も続けていく。相手の思いを想像しながら聞くこと、相槌を打ったりうなづいたりしながら聞くことで、相手が安心して話せるようにしたい。全校にレインボー挨拶を広めたい。

<5年>

高学年として責任ある態度で生活したい。授業では2分前着席に心がけ、できていない友だちに声を掛けたい。運動会や委員会活動など、友だちと協力して行いたい。健康にも気を付けたい。

<6年>

これまでも自分から進んで行動することを心掛けてきた。2学期は、中学生になった気持ちで早寝早起きや言葉遣いなどを意識したい。さらに集中力を持続させ、今やるべきことを一生懸命やれるようにしたい。

おまけで、始業式終了後の掃除の様子も掲載しておきます。こういうところにも、子どもたちの意欲が表れているようです。

夏休み最終日、「明日からまた子どもたちの声が聞けるなあ」などと思いながら、ゆっくりと校舎内を歩き始めました。ある学級の前を通りながら教室の中をふと覗くと、黒板に何やら言葉が書かれていました。「明日に備えてくれているなあ」などと少し嬉しい想いになり、次の学級に行くとそこにもまた黒板に言葉があります。その次も、またその次も・・。なんと全ての学級の黒板に言葉が書かれていたのです。

それらは、「会えることを楽しみにしていました」「元気に来てくれてありがとう」「お帰りなさい」と、愛情あふれる言葉から始まる、まさに学級担任から子どもたちに向けたお手紙でした。

各学級担任から子どもたちへの期待する姿もお手紙の中にはたくさん表れています。「たくさん挑戦しよう」「力を合わせて協力して・・」「自分たちで考えて・・」「なりたい自分を目指して・・」「楽しい毎日が待っている」「楽しんで最高の2学期に・・」などです。

最後には「先生もみんなの輝きを見つけたい」「応援しています」と子どもたちの成長を見守り伴走者として支援したいとの思いが表れる文言も見られました。

こういったお手紙を見て、子どもたちはどのようなことを感じてくれたでしょうか。学級担任の思いを胸に、どの子もいいスタートを切ってくれることを期待しています。

なお、全学級の写真は、ホームページ表紙「今日の一枚」(パソコン画面では右下、スマートフォン画面では下にスクロールしてください)に掲載しておきます。ぜひ、学級担任の子どもたちへの熱い想いを感じ取っていただけたら嬉しいです。