この日(2月14日)の「ほけんの日」の放送は、前回(

角度を変えてみることでレジリエンスは高まる:11月15日放送)の続きです。不安やイライラのまま行動するのでなく、心を落ち着かせるための方法について養護教諭からお話がありました。

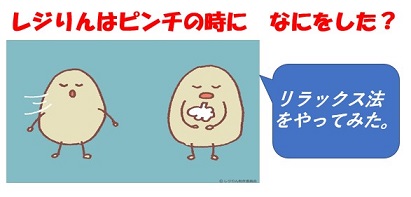

レジりんが6年生と一緒に野球ができる最後の機会なので、絶対に勝ちたいと思っていました。しかし緊張のあまり、からぶり三振してしまいます。レジりんは「大切な試合だと思うと、緊張してうまくできないよ・・・。どうしよう~」と悩みます。

その後、レジりんが取った方法は、心を落ち着かせるリラックス法でした。ピンチなど大変な状況に置かれたとき、イライラしたり不安になったりします。そんな不安な気持ちやイライラな気持ちのまま行動すると、さらに悪い方向に進んでしまうことがあります。

養護教諭から、大変な時こそ冷静に考え行動できるように、心を落ち着かせる方法を身に着けるといいとのお話がありました。

そこで、リラックス法の一つとして紹介したのが「リラックス呼吸法」です。腹式呼吸で深呼吸を10秒かけて行います。その後、座ったままで軽く伸びをします。最後に、足を少し動かしてみるとのことです。教室では、モニターを見ながら子どもたちがやっていました。

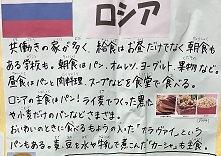

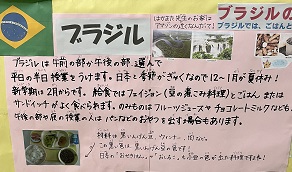

1月には、給食掲示板にて学校給食の歴史を紹介しました(詳しくは

こちら)。今月は、いろいろな国の食事や学校給食の様子を紹介しています。とても興味深いので、その一部を紹介します。

ロシアを見ると、「共働きの家が多く、給食はお昼だけでなく、朝食もある学校も。」と書かれています。

ブラジルを見ると、「ブラジルは午前の部か午後の部を選んで平日の半日授業を受けます。給食ではフェイジョン(豆の煮込み料理)とご飯またはサンドイッチがよく食べられます。」と書かれています。

中国を見ると、「昼食は食堂で食べたいものを自分で選びます。中国では前菜以外の食べ物を冷たいまま食べる習慣がありません。日本のようにお弁当を持っていく習慣もないそうです。」と書かれています。

国が変われば、給食の様子も変わるものですね。保護者の皆様も、参観会(2月21日)の折に、ぜひ北棟1階の給食掲示板にも足を運んでみてください。

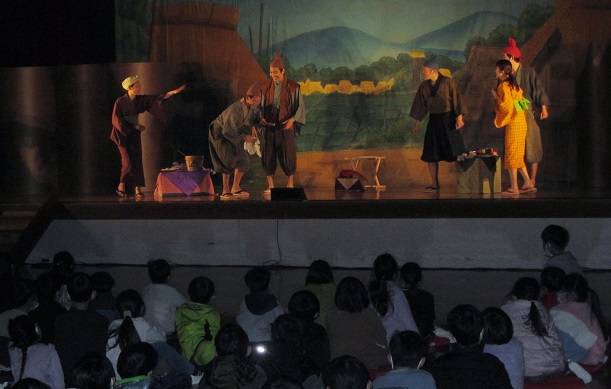

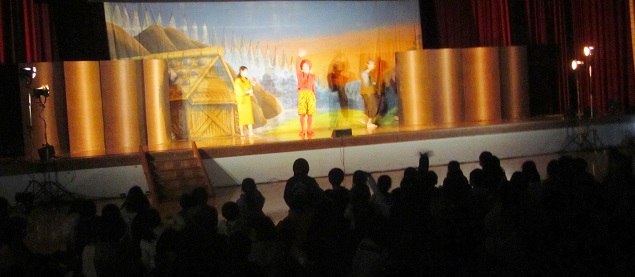

この日(2月6日)の低学年は、劇団め組の方々をお招きし、演劇鑑賞と演劇教室を実施しました。低学年の職員が、本物に触れることで、子どもたちに自分の思いをうまく表現するコツなどを感じてもらいたいと今回の機会を設定しました。

まず、劇団の方々による「泣いた赤鬼」をみんなで鑑賞しました。子どもたちはどんどん物語の世界に引き込まれていきました。面白い場面では手を叩いて笑っていました。中には赤鬼が村人と接する場面では「優しいね」などと赤鬼に語り掛けようとする姿も見られました。青鬼の置手紙を見て号泣する赤鬼を見て、一緒に泣いてしまう子どももいました。

次に演劇教室です。全体で発声法について勉強しました。「足を少し開いて、息を吸いながらお腹を膨らませて・・」などの指示のもと、子どもたちも一緒に声を出しました。次に学年ごとに分かれてワークショップの時間です。

1年生は「たぬきの糸車」を題材にしています。「「タヌキがおかみさんの目と合うと、タヌキはうれしそうにおじぎをして森へ帰って行きました。」という最後の場面で、自分だったらどんな台詞を言うかな」と先生が言うと、何人かの子どもたちが挙手して劇団の人を相手に台詞を言っていました。最後には、劇団の人たちによる「たぬきの糸車」の劇も見せてくれました。

2年生は「お手紙」を題材にします。ガマくんとかえるくんのかけ合いを、劇団の人と一緒にやってみました。劇団のひとが感情豊かに台詞をおしゃべりしてくれるので、子どもたちも自然に台詞に感情をのせてしゃべることができるようになってきます。最後に子どもたちから、「表情や声の出し方を工夫されていて、とても良かった」との言葉も聞かれ、プロのすごさを感じるひと時になったようです。

この日(1月30日)の昼休みに、英語の読み聞かせグループ「でんでん」の方々に来ていただき、「大きなかぶ」という紙芝居を英語で話していただきました。

事前に全校児童にアナウンスし、参加したい子どもが自主的に学校図書館に集まるようにしたところ、50名を超える子どもたちが集まり、関心の高さが伺えます。

「でんでん」の方々は、受験のためのものではなく、英語をもっと身近なものに感じてほしいとの願いを持って活動をされているとのことで、この日も流暢な英語で紙芝居を聴かせてくれました。子どもたちも、物語の細かなところまでは分からない様子でしたが、何となく物語の全体像は理解できている様子でした。

この日(1月23日)の4校時、体育館では5年生の親子の集いが開催されました。KDDIの方を講師に招き、親子でネットやスマホによるトラブルを防ぐためにどうすればよいのかを考える機会になりました。

会の冒頭、講師の方から「携帯電話は大きさも含め、大変使いやすく便利になっていますが、トラブルも多く、中には一生消えない傷になってしまう人もいます。どのようなことに気を付けたら良いか考えましょう。」と話がありました。その後、トラブル事例を3例紹介してくれました。

<ネットでのやり取り>

(事例紹介) 友達同士でゲームをやっているうちに、「課金しろ!」「ヘタレ!」「消えてしまえ!」などとメッセージで書く。書かれた方は、一人は学校に行けなくなってしまい、もう一人は「決闘だ!」と言い出す。

SNSでのメッセージは、対面しないことから自分中心で、よく考えない発言になってしまうことがある、さらに話し言葉と違いずっと画面上に残ってしまうことを紹介していただきました。さらには、メッセージのやり取りが発端で命を落とす事例に発展することも話していただきました。そのため、①立ち止まって考えること ②相手の気持ちを想像することが大切であることを教えていただきました。

<夢中になって>

(事例紹介) 新しいスマホを買ってもらい、動画・SNS・投稿・・などやめられなくなってしまう。次第に授業中に寝ていたり、いつもイライラしてしまったりする。

依存は病気であること、やめられなくなってしまうと大切な時間が奪われるばかりでなく、心や体にも悪影響を及ぼすことを紹介していただきました。そのため、携帯使用に際してのルールを作って、守る(自分で考え、自身をコントロールする)といったことが大切であると教えていただきました。

<遊びにおいで>

(事例紹介) ゲームを通じて知り合った人から「遊びにおいで」と誘われる。誘いに乗って、その人と会って、家について行ってしまったところ、危うく監禁されそうになる・・。

ネット上で近づいてくる人の中には年齢・性別・仕事など嘘をついている場合がある。そのため、知らない人とやりとりしない、簡単に信用しない、会いにいかないなどのことが大切であると教えていただきました。

会の最後に、学年主任から「相手の気持ちを想像する、ルールを守る、などと言ったことはネットの世界だけでなく、日常生活の中でも大事なことです」と話があり、PTA学年委員長からも「ぜひ、今日のことをテーマに、親子で話し合ってみてください」とのお話がありました。

学校は地域の方々に支えられて運営することができています。毎日の登下校の見守りや学校図書館の運営、校地内の環境整備など多くのことに地域の方々が携わっています。

このたび、「体調不良等のためお休みを取っている教員もいて、学校運営に苦慮している」旨のお話しを地域の方にしたところ、「私たちでできることなら・・」と、教員経験のある地域の方々数名が学習ボランティアとしてかかわってくださることになりました。

この日(1月17日)は、外国人児童を取り出して日本語指導を行う「リンド」と呼んでいる教室に入っていただき、担当教員とともに学習支援をしていただきました。60名を超える児童が在籍していますので、この子たちが「分かった」「できた」という実感を得られるよう、継続的に携わっていただこうと考えています。

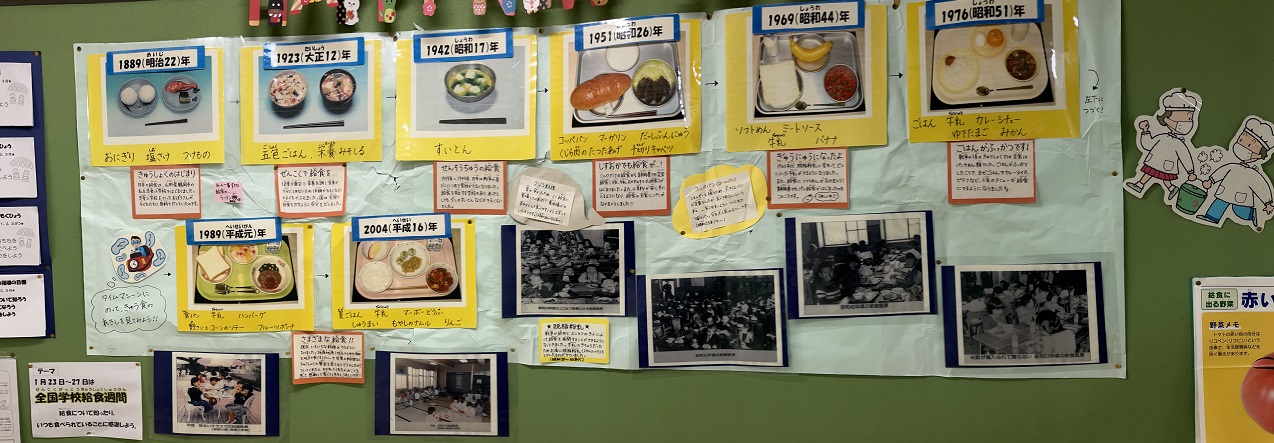

給食掲示板に「学校給食の歴史」

全国学校給食週間にちなんで、北棟1階の給食掲示板に「学校給食の歴史」を紹介する掲示物が登場しました。学校給食の起源は、明治22年に山形県の私立小学校にて貧困児童を対象に無料で学校給食を実施したこととされています。

この掲示物を見ると、戦時中はすいとんが中心であったこと、昭和40年代以降は脱脂粉乳から牛乳に代わっていったこと、昭和50年代以降になって米飯給食が始まったことなどが分かりやすく示されています。

私(校長)は小学生時代を関西地方で過ごしましたが、低学年の時に何度か脱脂粉乳だったと記憶しています。さらには、小学校最後の給食にて、小さなパックに赤飯が一口入っていて、担任の先生から「次の年から米飯給食が始まるよ」と教えられたのも覚えています。あれから比べると、今の給食は、メニューもバラエティに富んだものになり、何より格段においしくなっていることを実感します。

学校図書館の掲示板が「節分バージョン」に

12月13日のホームページに、「ハロウィン、秋の雰囲気と着飾ってきた学校図書館も、今度はクリスマスバージョンへと変わった」とお伝えしました。今度は、節分バージョンに変わりました。

掲示板の左側は、桃の節句にちなみ、桃の花がかわいらしく飾られています。さらには、所狭しと、何とも愛くるしい鬼さんがいっぱいいます。見ているだけで楽しくなります。この掲示板を作成してくださった方は、「節分まではあまり期間がないけれど、多くの子どもたちに見てほしいと思っています。節分が終わったら、今度は春めいた飾りつけをしたいと考えています」と話してくださいました。