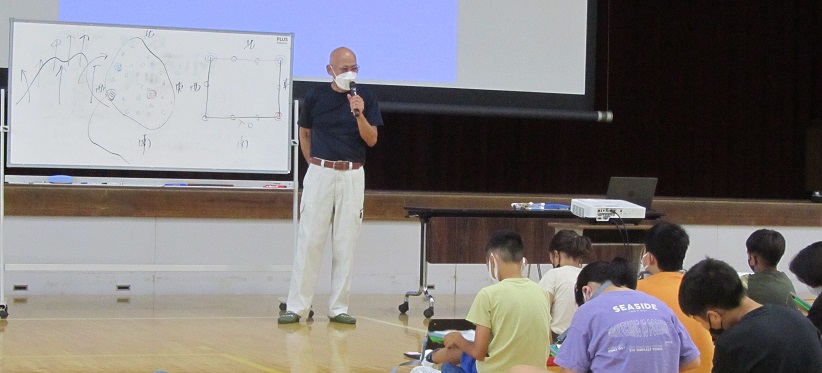

講話が始まる前から、体育館の前面に置かれた鉋屑(かんなくず)や鉋をかけ終えた後の木材に子どもたちの興味は高まります。この日(9月20日)の5・6校時、6年生は宮大工で静岡県技能マイスターにも認定されている沢本教哲様を講師に招き、様々なお話をお聞きすることができました。

まず、宮大工という仕事について、様々な角度からお話していただきました。

「何百年も前に建てられた建物を、修理をしながら守っていく宮大工の仕事はまさにSDGsの考え方そのものである。」「瓦屋根は100年ごとに吹き替える。屋根裏に修理した宮大工の名前を残す。だから、いい加減な仕事はできないし、恥ずかしくない仕事をしたいと思っている」といった、宮大工という仕事とどう向き合っているかといったお話に子どもたちは耳を傾けます。

「昔の建物はなぜ長持ちしたか、それは南側に使う木は南側に生えている木を使うというように、自然に逆らわず同じ環境のものを使ったからである」「300年前と同じ仕事をしなければならない。だからボルトや接着剤などというものは使わない。」「どこを直したか分からないと言われるぐらいがいい仕事である」などという一言一言に、仕事への厳しさや誠実さが伺われます。

講話の後には、大工さんの体験もさせていただきました。80人以上いる6年生児童一人ひとりに鉋で木材を削る体験をさせてくださいました。一人ひとりに手を添え、1mmにも満たない厚さの鉋屑がさあーと出てくる様に、子どもたちも感動した様子でした。体験後には

「作業時の微妙な力加減など、人間の手というのは機械にも勝るものだ」と話されました。

講話の終わりには、子どもたちに向けて「ダイヤモンドはダイヤモンドで磨くことで光を放つ。人間も人間同士で磨き合ってはじめて光るものです。ぜひ、友だちの良さ(長所)を見つけ、教えてあげてください。」「乗り越えられない壁はない。壁の向こうに何があるかを見ようとすれば、壁は低く感じる。」「時間だけは買うことができない。しかし創り出すことはできる。ぜひ時間を無駄にしないようにしてください。」など、エールを贈ってくださいました。